- まちスポ仙台を知る

まちスポ仙台を知る

ABOUT

- まちスポ仙台とは(about/index.html)

まちスポ仙台とは

まちスポ仙台のビジョンやスタッフ紹介をご覧いただけます。

-

団体概要

団体概要、情報公開、アクセスなどの基本情報を掲載しています。

- まちスポ仙台とは(about/index.html)

- 活動を知る

活動を知る

ACTION

- 活動紹介(activities/index.html)

活動紹介

まちスポ仙台は「ひろげる」「うみだす」「そだてる」の3つを軸に活動しています。

-

ひろげる

既に想いをもって活動を進めている方同士をつなげて、更なる活動の広がりをつくります。

-

うみだす

地域課題を新たな仕組みを生み出すことで抜本的・持続的な課題解決を目指します。

-

そだてる

若い世代のまちへの関心・興味をはぐくみ、次世代のまちづくりを担う人材育成を行います。

- 活動紹介(activities/index.html)

- 交流スペースを利用する

- まちスポ仙台を知る

- 活動を知る

活動を知る

ACTION

- 活動紹介(activities/index.html)

活動紹介

まちスポ仙台は「ひろげる」「うみだす」「そだてる」の3つを軸に活動しています。

-

ひろげる

既に想いをもって活動を進めている方同士をつなげて、更なる活動の広がりをつくります。

-

うみだす

地域課題を新たな仕組みを生み出すことで抜本的・持続的な課題解決を目指します。

-

そだてる

若い世代のまちへの関心・興味をはぐくみ、次世代のまちづくりを担う人材育成を行います。

- 活動紹介(activities/index.html)

- 交流スペースを利用する

ぷれいすこうろん vol.1

ごあいさつ

皆さまはじめまして!村上颯太(ムラカミソウタ)と申します。

10月よりインターン生としてまちスポ仙台で活動させていただいています。

大学では主に建築に関することを学んでいます。よろしくお願いします!

書いていくこと

このコーナーでは、「まちスポ仙台」や「ブランチ仙台」で展開されるさまざまな活動やアクティビティをプレイスメイキングの視点から深掘りし、豊かな空間づくりについて考えていきます!

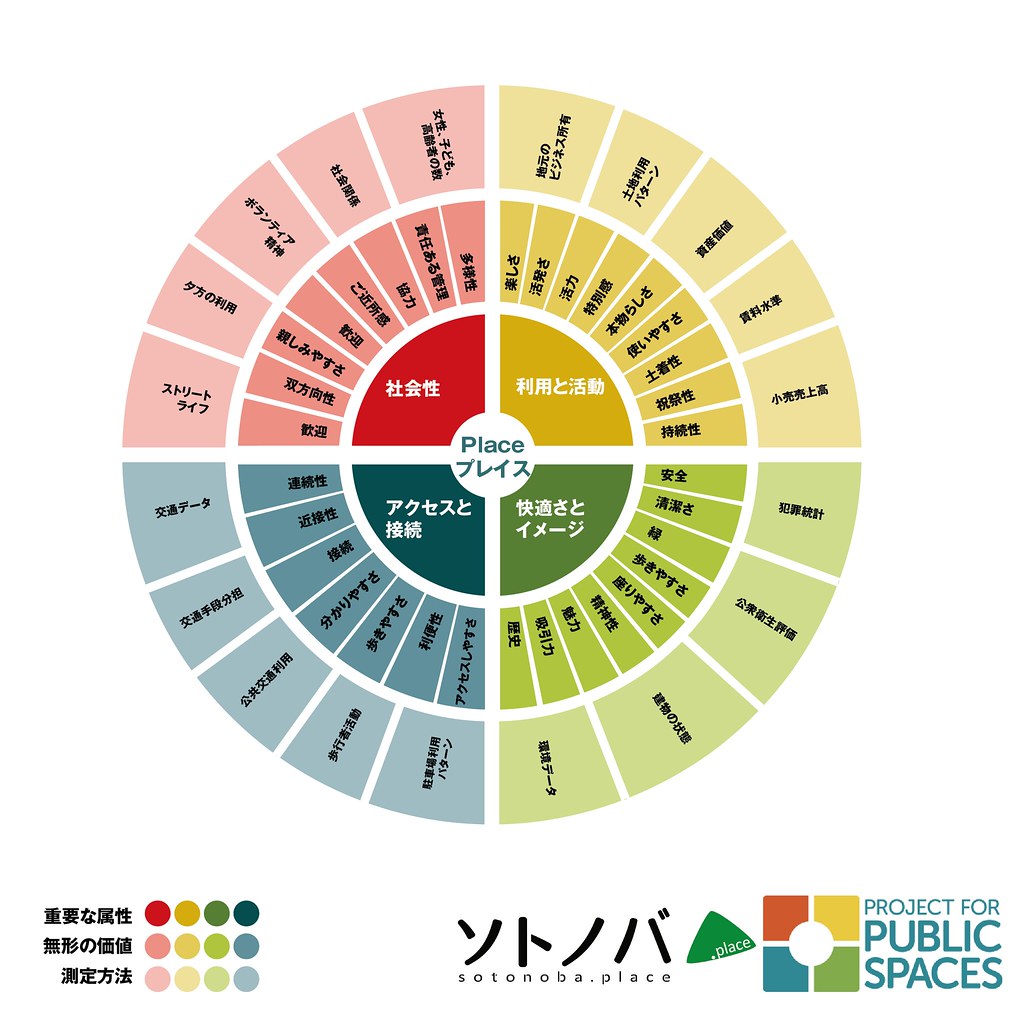

プレイスメイキングとは

(出典:https://sotonoba.place/)

直訳すると「場づくり」ですが、ただ新しく場や空間を作るだけではありません。

「プレイスメイキング」とは、パブリックライフ=都市生活

を豊かにするための都市デザインの手法のことを指す言葉です。

人々の多様なアクティビティの生まれる“プレイス”=“居場所”をつくることを目的に考えられます。

(引用:https://www.realpublicestate.jp/post/placemaking-interview-1/)

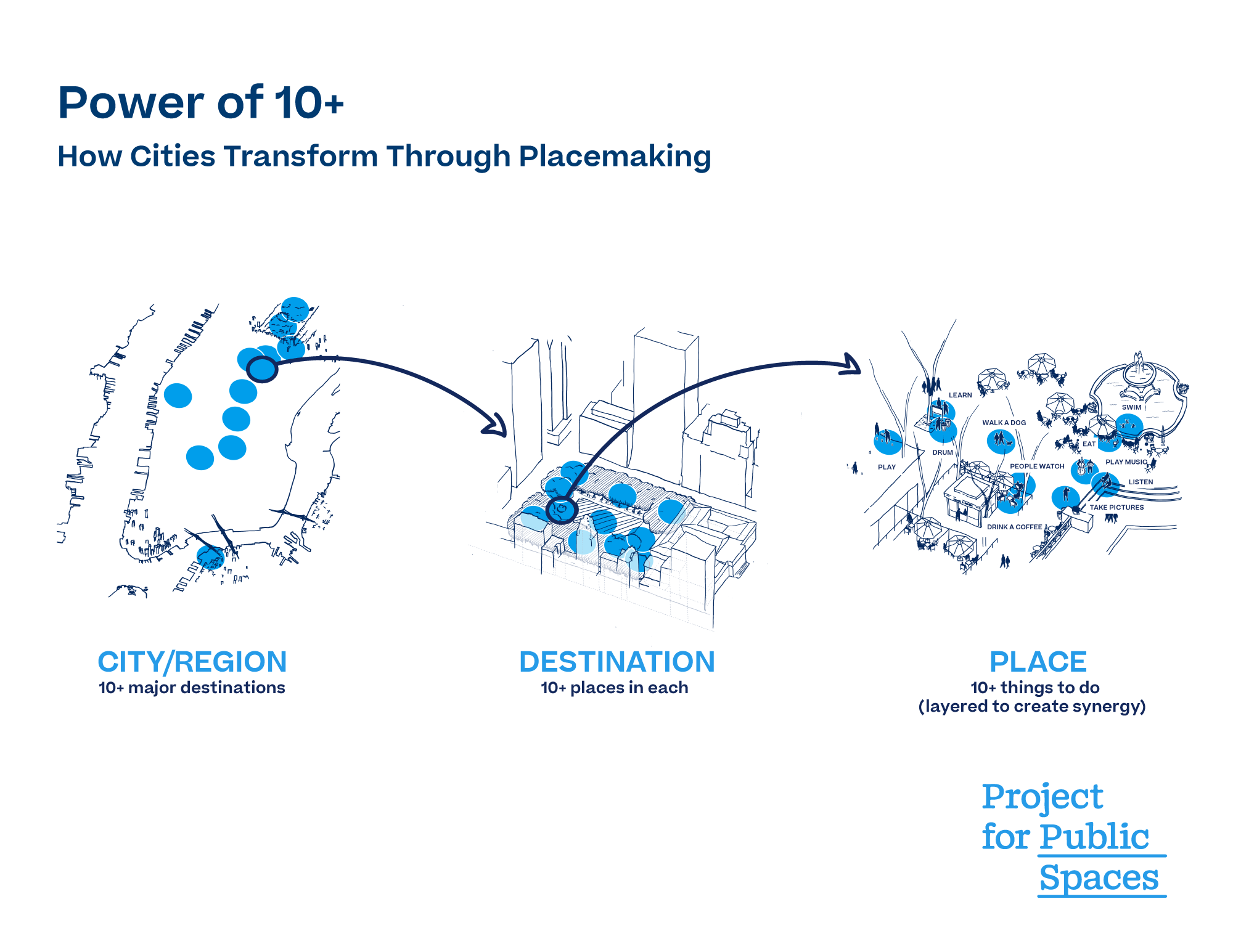

(出典:https://www.pps.org/article/the-power-of-10)

NYのNPO法人 Project for Public Spaces のツール「Power of 10+」によれば、都市が新しい住民、ビジネス及び投資を引き付けるには、どのような規模の都市も

・最低10か所、人々が居たいと思う目的地(広場、大通り、ウォーターフロント、公園)等を有する必要があり、

・各目的地に、10か所以上のアクティビティ(座る、遊ぶ、絵を描く、音楽を聴く)が起こる場所(プレイス)があることが必要だとされています。

これまで様々な都市でこの考え方に基づいた社会実験などが実践されていますが、そのフィールドは都市中心部であることがほとんどです。

私は、ブランチ仙台を取り巻く環境のような「中心部から離れた郊外住宅地」にこそ、この考え方が必要なのではないかと考えています。

そして、人々の関係の希薄化が加速する現代に生きるなかで、地域の中にまちスポ、ブランチ仙台という実践の場があるということが持つ力は大きいのではないかとも考えています。

そこで、まちスポやブランチ仙台での実際に行われたイベント、催しなどを事例に、より多くの場所(プレイス)が生まれる空間構成・空間要素を探っていくことで、郊外住宅地におけるプレイスメイキング論へと発展させることを目指していきます!

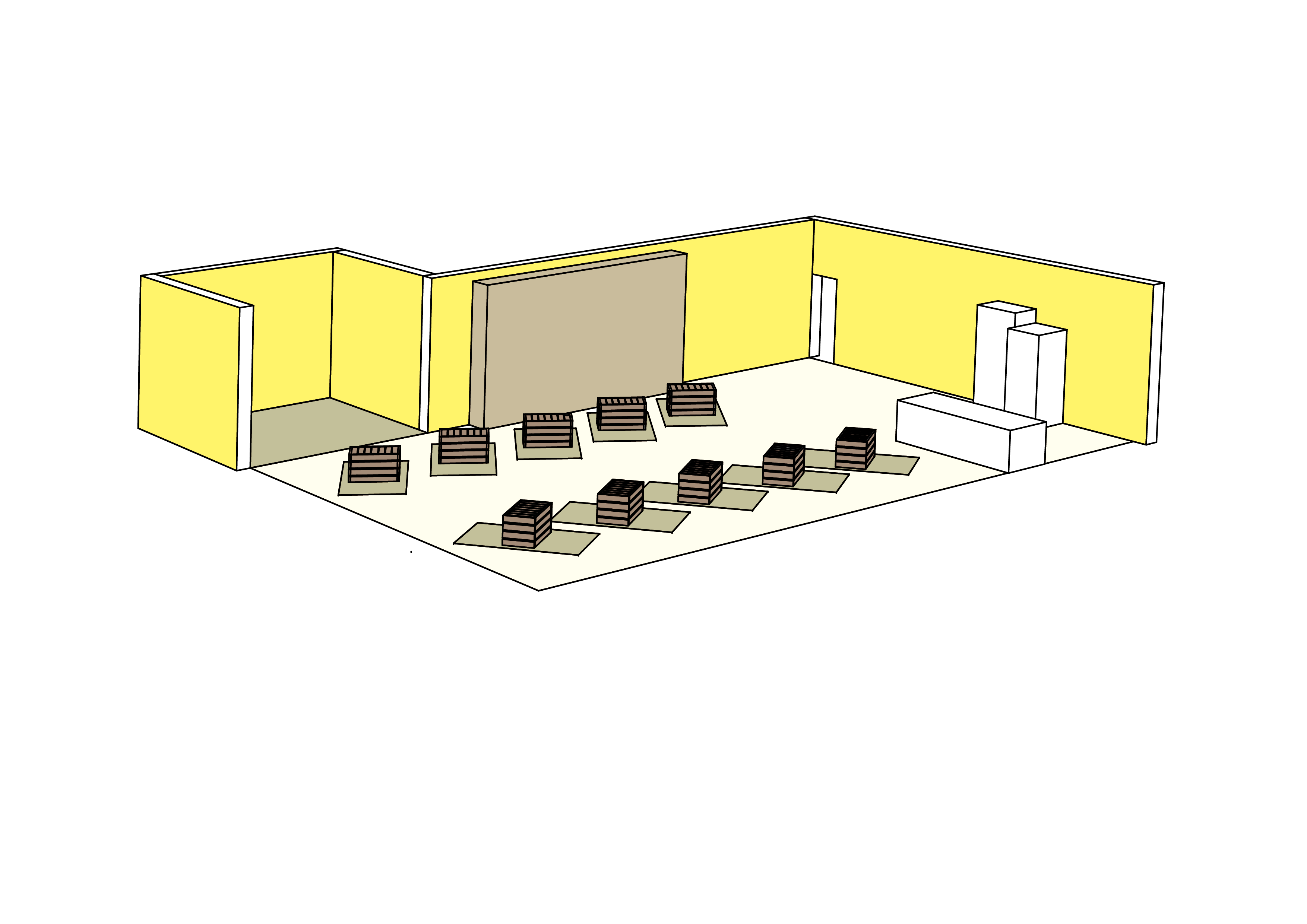

Case:01 こどもフリマ

初回である今回は、10月にまちスポ仙台を中心に行われた「こどもフリマ」を事例に話をしていきます!

上の写真を見れば雰囲気は伝わるとは思いますが、内容としては「子どもたちが自分たちで何を商品にするかを決め、その値段を定め、陳列や見せ方を考え、接客まで行う」というように、物品販売のプロセスを通して、お金や物の売買について学ぶイベントです。

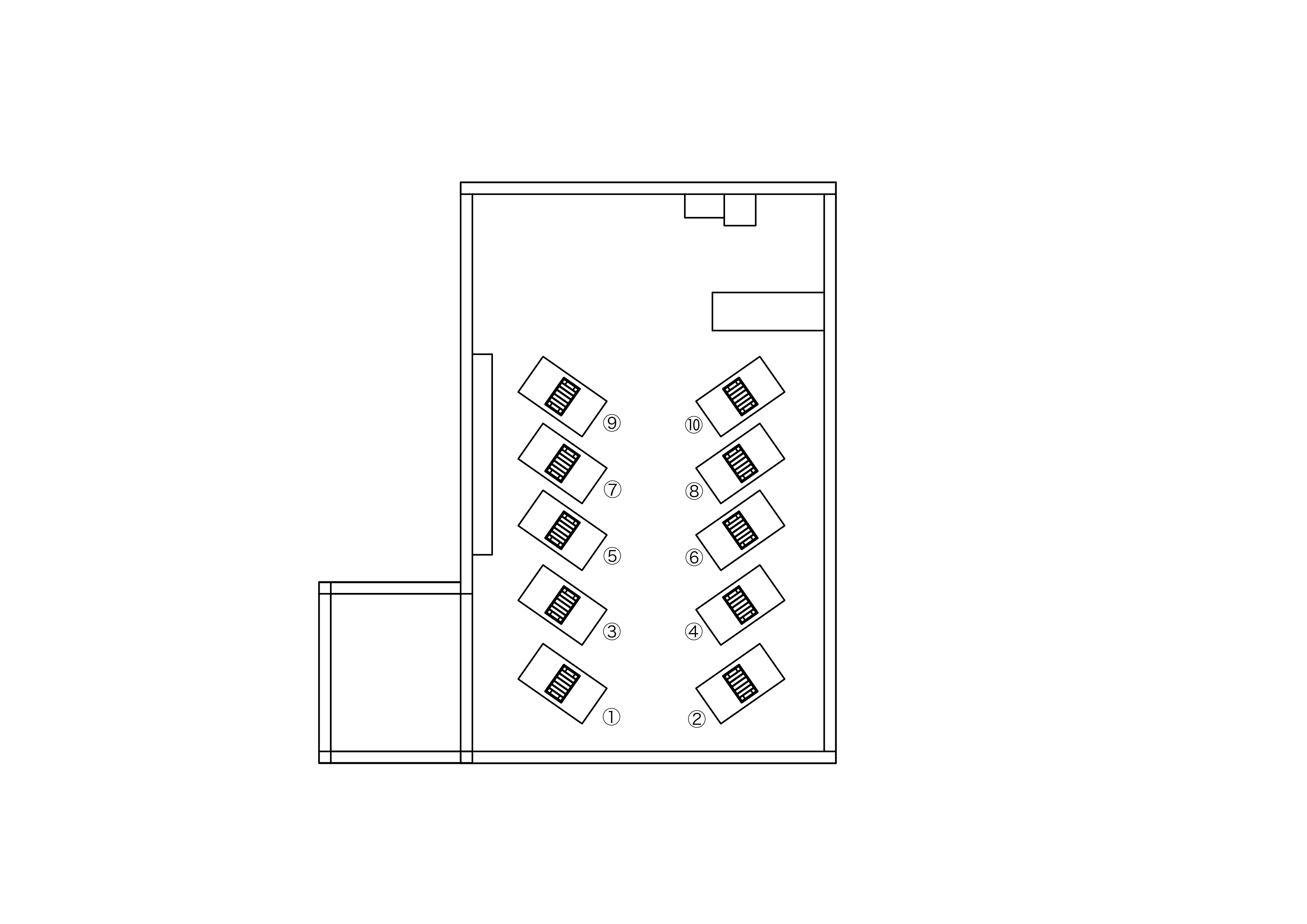

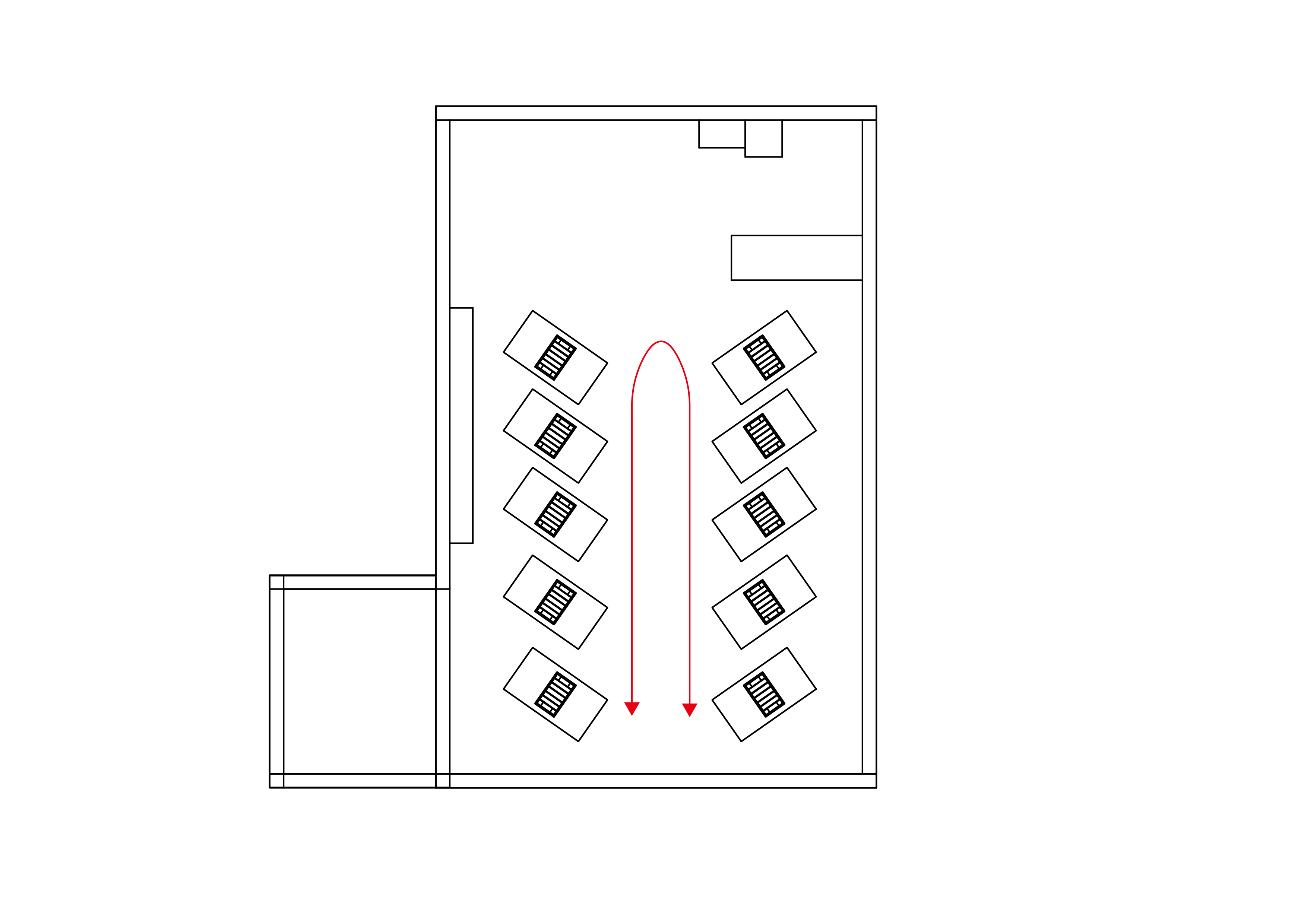

会場構成から

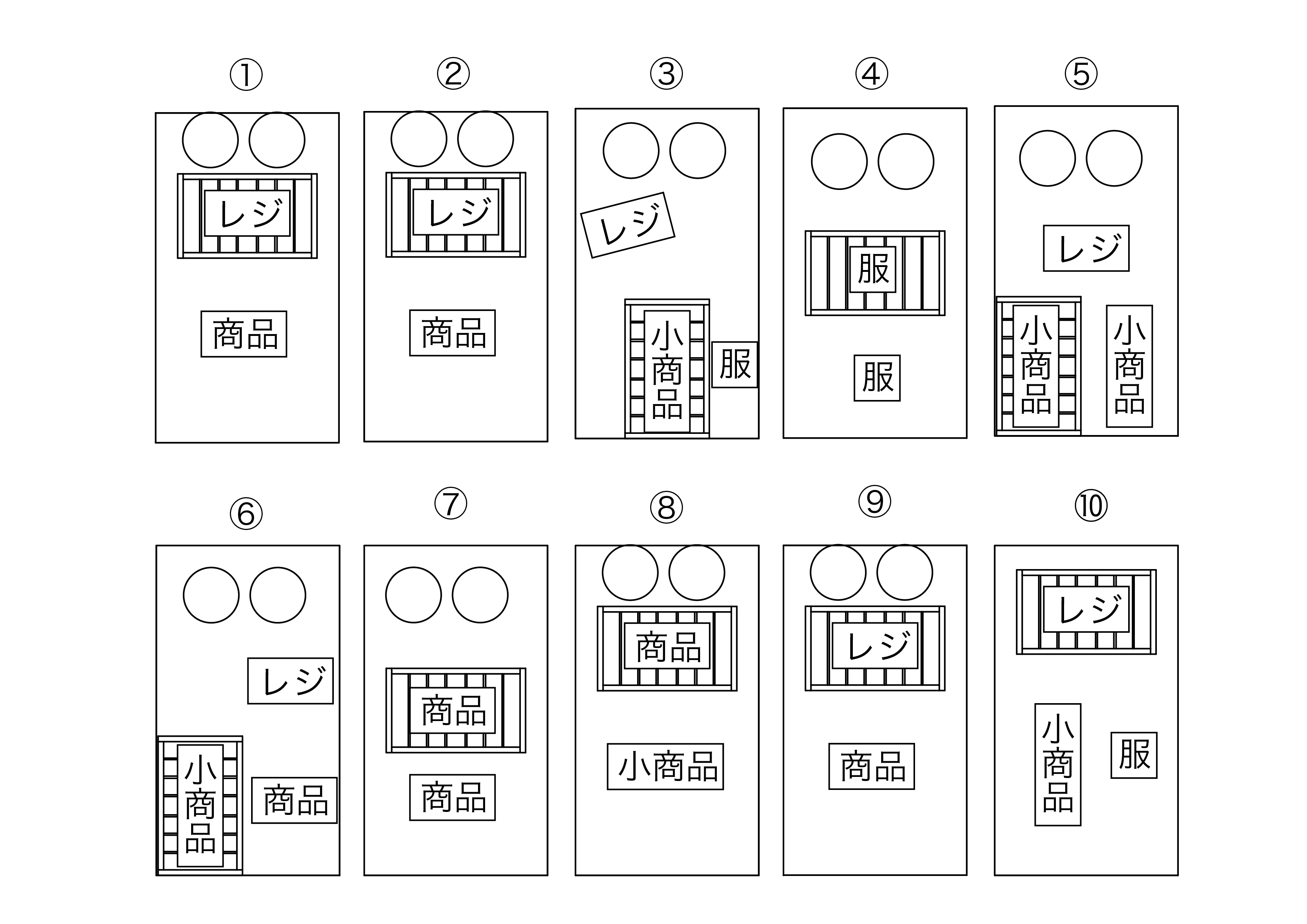

会場構成図とこどもたちそれぞれの陳列の構成を図にしてみました。

1組に1個ずつ与えられる什器(木箱)をどのように使うかや、レジをどの位置に置くか、どんな商品を出品するかなど、1組1組に個性が出ていて非常に面白いです。

また、与えられた敷地の中に自分たちの座る位置を確保する組が多い中で、敷地をすべて商品の陳列へと配分する組が出現したりと、接客の距離で勝負をするのか、商品の多様さで勝負するのか、スタイルの差が出ていてとても興味深いと思います。(もちろんこどもたちはそんな所まで考えてはいないと思いますが…)

改善の余地

ここで私が気になったのはお客さんの動線(通る道のこと)です。行きと帰りの動線が同一なことで、行きのお客さんと帰りのお客さんで通路に栓のような人の溜まり場ができてしまい、まちスポ前を通りがかる人からは奥の様子が全く見えなくなってしまうことが多々あったように思います。

人が奥まで引き込まれないことにより、起きるアクティビティの数も減り、場所(プレイス)が生まれる機会も失ってしまいます。

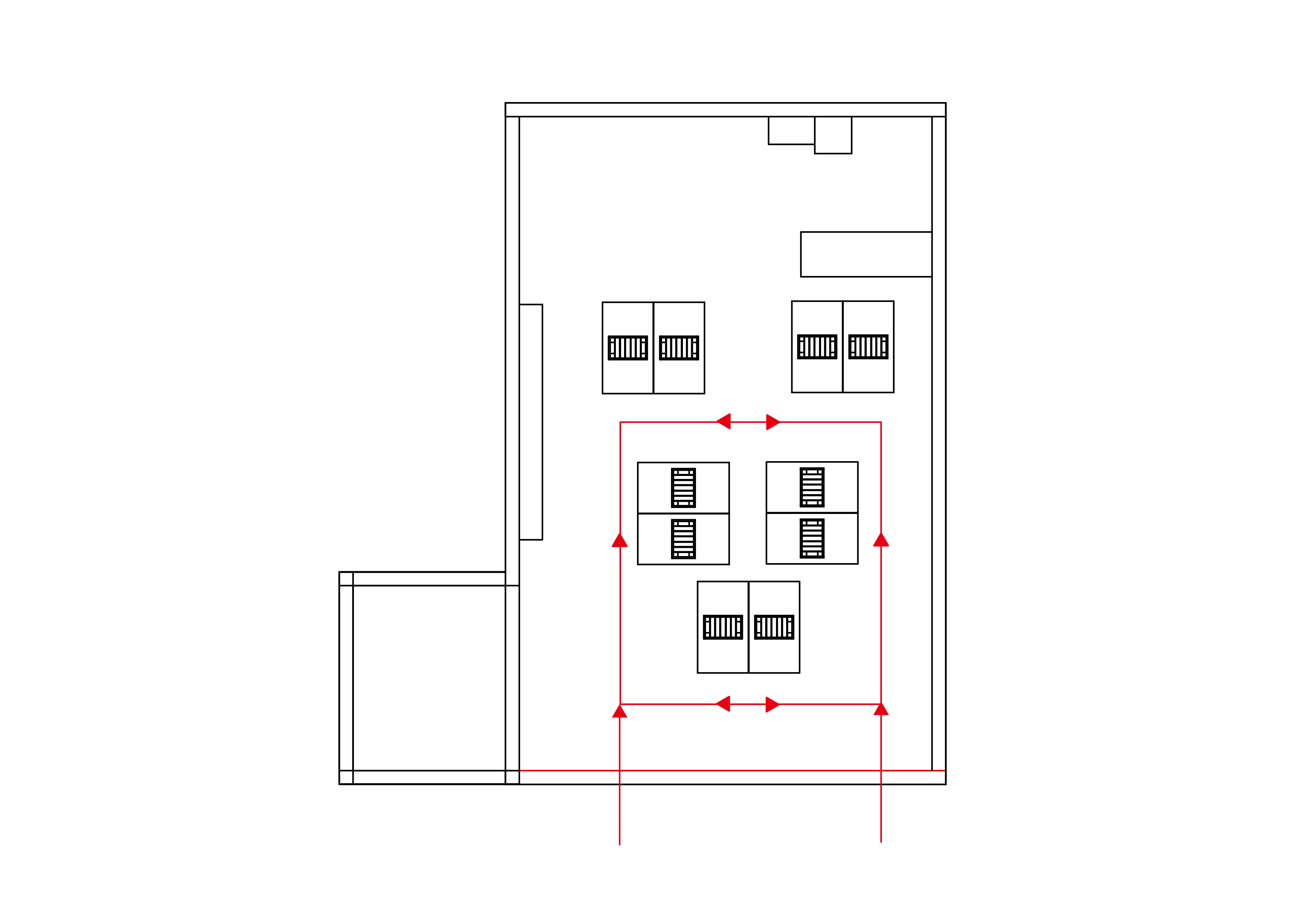

このようにすれば…

以上を踏まえ、私が提案するのはこのVの字型のような配置策です。2組1セットのようにすることで通路の幅を広くするなど平面の余白を有効に活用することができるほか、以前の配置よりもまちスポ前の通行人からの見通しが良くなると考えます。また、狭くはありますが回遊性を持たせることでお客さんがこどもたち各組を巡る楽しさも以前より増すと予測されます。それに加え、現在の配置よりもスペースが増えることで実際に遊べる商品を試すことが出来るようになるなど、起きるアクティビティの幅も増えるのではないかと思います。

もし次回開催があれば、実験的にこの配置を試すような提案をしたいと思います!

次回は12月の「ブランチオーガニックマーケット」を事例に、お話できればと思います!

文責・インターン生 村上

最近驚いたのはシチューでご飯を食べられる人間が多いということです…!信じられない…!

地域のみんなが主役。住宅エリアのまちづくりに

あなたも

寄付で参加しませんか?

まちスポ仙台は、仙台北部エリアを中心とした住宅地エリアが「選ばれるUPタウン」でありつづけるために、地域のみんなの想いや活動を日々後押しして支えています。まちスポ仙台への寄付で、ワクワクする地域を一緒につくりませんか?